料

で

始

め

る

- ブログ

- 自己成長する“人財”を重視した人事制度

自己成長する“人財”を重視した人事制度

2025年03月19日

目次

人手不足で人材の重要性が再認識

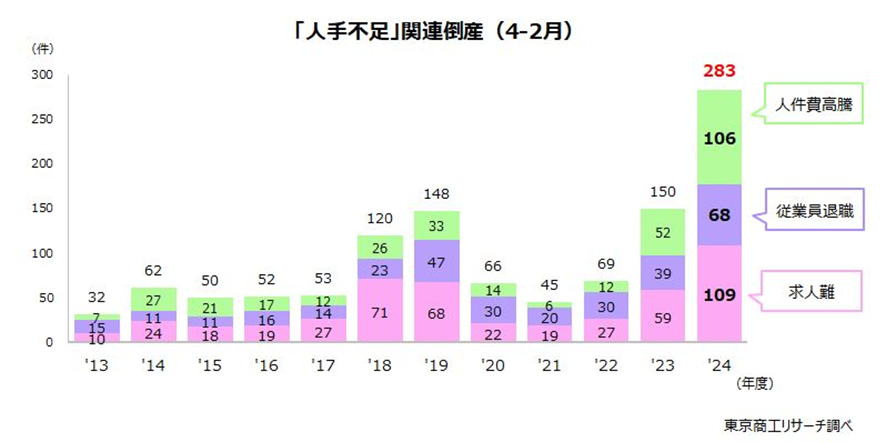

東京商工リサーチが2025年3月10日に発表した調査データによると、2024年度の「人手不足」倒産が過去最多の283件になったということです[1]。この調査の人手不足倒産とは、倒産の主な理由が、求人難、従業員退職、人件費高騰によるものと定義されています。

今から20~30年前のいわゆる「就職氷河期」は、人手が余った時代でした。現在はその頃とは真逆の環境になっており、求人の多様さから転職市場が活況を呈し、大企業を中心に賃上げ報道が相次いています。人材の重要性が再認識されていると考えて良いでしょう。

■リモートワークで露呈した人事制度の欠点

こうした環境の中、2021年頃から脚光を浴びている人事制度・雇用制度に「ジョブ型」と呼ばれるものがあります。欧米で一般的な「ジョブ型人事制度」は、雇用契約時に職務や勤務条件などを明記した「職務記述書(ジョブ・ディスクリプション)」が交わされ、ある特定分野のプロとして働くことになる制度です。

これまでの日本では、終身雇用や年功序列賃金、新卒一括採用が特徴の「メンバーシップ型」の人事制度・雇用制度が中心でした。新卒一括採用で学生を大量に採用して、入社後の職場教育でスキルを身につけさせ、定期昇給と終身雇用制度で生活を保障し、安心して働いてもらうシステムです。特定分野のプロというより、会社の事情により職務を変えていくのに都合の良い制度となっています。

ところが、2020年からの新型コロナ感染症への対応のためのリモートワーク環境導入により景色が一変しました。リモートワークを実行してみると、「誰が何をするかはっきりしていないので、同じ空間にいないと作業しにくい」という問題が発生したのです。メンバーシップ型のデメリットが露呈してしまったというわけです。

リモートワーク環境では、「ジョブ型」であれば、従業員の姿をじかに観察したり直接会って話したりしなくても、あらかじめ各自の業務範囲が明確になっており、各従業員が自律的に働けるため、業務の停滞を回避できます。また、「ジョブ型」では結果を重視するため、従業員の勤務態度や労働時間が把握しづらいリモートワークでも適正な評価ができる。こういった事情で、リモートワークの本格導入を決定した大企業を中心に、人事制度の大幅な変更が検討されました。

このように、雇用制度や人事制度は、時代背景によって大きく変わります。人手不足倒産の急増によって、人材が経営に与える影響度が大きいことも再認識されました。従業員が意欲的に業務に取り組めるような仕組みを作り上げていかなければ先がありません。そして、その仕組みの中心となるのが「人事制度」です。

人事制度とは、採用から退職までの取り組みを一定の方向性(考え方)によって整理した一連の制度であり、その機能いかんによって人材のモチベーションは大きく左右されます。

■視点は量から質へ

景気が良くて、右肩上がりのときの会社の人材マネジメントの視点は「量の確保」にあるといわれます。膨らみ続ける業務量に対応するには、何よりもまず大量の労働力を確保することが先決だからです。実際、「人力に頼る部分が大きかった製造の現場」や「ローラー作戦で顧客を獲得できた営業の現場」では、量は大きな威力を発揮します。

しかし、現在のように経営を取り巻く環境が急速に変化する中にあっては、量の確保だけでは十分に対応できなくなっています。「高度にデジタル化された製造の現場」や「顧客志向を貫かなければならない営業の現場」では、個々の従業員の質が強く問われます。あらゆる場面で、従業員は「業務をさらに効率化するにはどうしたらよいのか?」「顧客は何を求めているのか?」といったことを考え、判断していかなければならなくなりました。

■”人財”開発の人事制度

普通の従業員を「人材」とするなら、デキの良くない従業員を「人罪」、質の高い従業員を「人財」と表現することがあります。何をしているか不明で、そこにいるだけの従業員を「人在」と呼んでいる会社もありました。いくら人手不足の世の中とはいえ、人罪や人在を大量に抱えても何ひとつ良いことはありません。会社の人材マネジメントの視点は、間違いなく量ではなく「質の確保」に向かっています。人材の質を高めることで「人財」へと開発し、総合力を高めようとしているのです。

ここでいう人財とは、以下の資質を持つ従業員のイメージです。

● 業務に対するモチベーションが高く、能力の開発にも積極的である

● 経営者の意向を十分に理解し、ほかの人材への伝達役となれる

● 上司に相談すべきことと自己で解決すべきことの判断が優れている

Placul(プラカル)は、タスク管理をしながら⾃律型社員を育成できることを標榜していますが、この自律型社員も「人財」のひとつのイメージとなります。

業種や事業規模の大小にかかわらず、人財の必要性は非常に高いといえます。ただし、何もしなければ、人材はいつまでたっても人材のまま。人材を”人財”に開発していくためには、「仕掛け」が必要であり、その仕掛けが人事制度そのものです。仕掛けの例としては下記のようなものがパッと思いつくでしょう。

● 誰もが高給を得るチャンスを与えてモチベーションを高める

● 資格取得を奨励して能力開発意欲を高める

● 住宅手当の新設など従業員の家庭生活に配慮して安心感を与える

今回のコラムでは、Placulユーザーの皆様の背景にある人事制度について扱います。特に、組織従業員のモチベーションを高める人事制度を構築する際の基本的な考え方について紹介します。

理想的な万能モデルはあるか

■最善策は能力・成果主義か

人材を人財に開発していくために不可欠なのは、従業員に刺激とチャンスを与え、そのモチベーションを上手に高めてあげることです。モチベーションの高い従業員は、より積極的かつ自主的に業務に励むようになるからです。また、チャンスを与えてくれた会社側に感謝し、もっと大きな貢献をしようと努力を惜しまなくなります。このレベルに達した従業員は、人財にかなり近い存在といえるでしょう。

それでは、どのような時に従業員は刺激を受け、モチベーションを高めていくのでしょうか。この問いに対し、多くの企業が導き出した代表的な回答が「能力・成果主義」の導入です。

能力・成果主義とは、従業員の能力、努力、成果を評価の基準とする制度。より高い成果を上げれば、賃金や賞与は年齢や勤続年数に関係なく上昇していくというのが基本的な考え方。年功序列の下で、賃金が低く抑えられがちな若手従業員にとってみれば、確かに能力・成果主義は刺激的といえるでしょう。

■万能な制度は存在しない

しかし、すべての従業員が能力・成果主義を刺激的で好ましいと感じるわけではないことがすでに判っています。例えば、すでに高給を受け取っている高齢従業員は現状維持のままで定年を迎えたいと考えるでしょうし、住宅を購入したばかりの中堅従業員は不安定な賃金支給額に不安を感じて逆に意気消沈してしまうかもしれません。

このように、個々の従業員によって事情があり、立場や考え方が異なることを理解しなくてはいけません。そのため、残念ながら、どんな従業員にも刺激を与えられるような万能の人事制度は存在しないといえます。

中小規模事業者ならではの人事制度

すべての従業員に刺激を与えることができる人事制度は存在しません。では、人材を人財に開発していこうとする企業や組織は、一体どうしたらよいのでしょうか。その答えは意外にも明白で、従業員の個別のニーズをできるだけ取り入れた、柔軟な人事制度を構築することです。

■新しい人事制度の構築

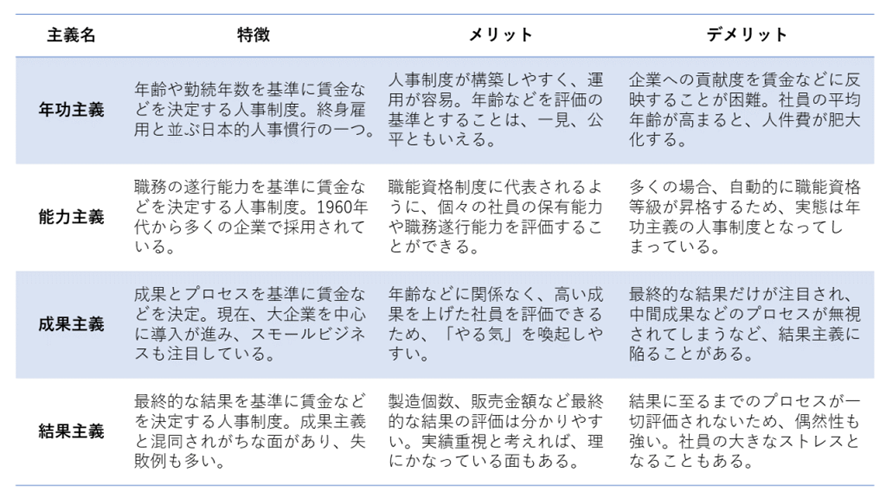

人事制度には、年功主義、能力主義、成果主義、結果主義などさまざまな考え方があります。ここでいう「主義」とは、賃金などの評価基準となるもので、人事制度の基本的な方向性を示しています。

例えば、多くの日本企業が導入しているのは年功主義に基づく人事制度であり、年齢や勤続年数といった年功を評価の主な基準として賃金などを決定しています。一方、成果主義に基づく人事制度は、個々の従業員が達成した成果や、その成果を生むまでのプロセスを評価して賃金などを決定する制度です。

人事制度における「主義」の特徴を、ざっと見てみましょう。

この「○○主義」を決定することは、人事制度を構築するうえで非常に重要な取り組みとなります。人事制度は採用から退職までの非常に広い分野をカバーする仕組みであるため、「○○主義」という強い大黒柱が立っていないと、細部にゆがみが生じ、崩れやすくなってしまうからです。

ただし、このような考え方は、多くの従業員を雇用する大企業を想定したものです。人事の一元管理による効率性向上を目指す大企業は、例外が生じにくい精緻な人事制度を構築しようと考えるため、「○○主義」という大黒柱が必要となるのです。

一方、大企業に比べて従業員数の少ない中小規模以下の事業者の状況はどうでしょうか。中には、就業規則さえ整備されておらず、経営者の裁量で人事に関する問題を一つひとつ解決しているところもあるといいます。少し極端な表現をするなら、中小規模事業者の人事制度は例外だらけの場合が少なくないといえます。

このように考えると、会社の規模が小さいほうが柔軟な人事制度を構築しやすいといえるのではないでしょうか。中小規模事業者向けの新しい人事制度を、以下をベースにして考えてみましょう。

● 個々の従業員の能力に頼る中小規模事業者には”人財”が必要

● 〇○主義にこだわった人事制度は、一部の従業員しか刺激できない

● 従業員のニーズを取り入れた柔軟な人事制度は、より多くの従業員を刺激できる

● 刺激を受け、モチベーションを高めた人材は”人財”へと近づく

● 柔軟な人事制度を導入できるのは、中小規模組織の特権

■意識調査から始める

新しい人事制度のあり方として、「従業員の個別のニーズをできるだけ取り入れた、柔軟な人事制度の構築」を考えてみましょう。

「柔軟」というと何でもありの印象を受けますが、決して場当たり的な人事制度を指しているわけではありません。柔軟な人事制度とは、あらかじめ従業員の生活状況や賃金などに対する意識を調査し、その結果を踏まえて構築する人事制度です。これを構築するために、例えば、給与や労働時間の満足度、能力開発、継続勤務に対する希望のようなことをアンケート調査してみます。

こうした調査から、従業員がどのような人事制度を求めているのかが明らかになってくるはずです。実際に調査を行ってみると、多くの組織では個々の従業員で考え方や意識が大きく異なることに必ず気がつくはずです。

■柔軟な制度はここが違う

人事制度を構築していくうえで、従業員の意識を知ることは非常に重要ではありますが、残念ながら従業員のニーズを100%満たすことは不可能です。あくまでも、対応可能な範囲内で従業員のニーズを反映していくことになるでしょう。

その代わり、従業員の意識を調査した段階で、従業員の会社に対する満足度は少なからず高まっているはずです。なぜなら、企業は従業員のニーズをできるだけ反映した人事制度を構築しようとしているといった姿勢を示すことができているからです。

単に成果主義的な賃金体系を導入しただけでは、一部の従業員が不満や不安を感じることは間違いありません。これでは従業員のモチベーションが高まるはずもないため、人材を”人財”に開発していこうとする目標は挫折してしまうことになります。柔軟な人事制度では、成果主義的な賃金体系を導入しつつ、その一方で従業員に感謝されるような仕組みもセットで取り入れていきます。

高齢従業員にとって成果主義的な賃金体系は非常に不安な制度です。それは、多くの場合、従前よりも賃金が低下することになるからです。このようなケースでは、例えば、以下のような仕掛けを準備します。

● 年代別の異なった賃金体系を導入する

● 在籍中の貢献度に応じて、継続雇用の対象とする

賃金体系とは、簡潔には賃金の構成要素を示します。従前の賃金保障の意味を込め、一定年齢を超えた高齢従業員に適用する賃金体系は「年功給の比率を高めたもの」とすれば、高齢従業員の不満は少なからず払拭されるでしょう。

また、在職中の貢献が多大であると会社が判断した高齢従業員を継続雇用の対象にすれば、「もうひと頑張りしよう!」とやる気を高めるかもしれませんn。

■刺激と安定をセットで導入

従業員のモチベーションを高める柔軟な人事制度を構築する際の一つのポイントは、刺激と安定のバランスを取ることです。例えば、個々の賃金の機能を「刺激」と「安定」に分類してみると、次のようなイメージになります。

● 基本給での「安定」部分:勤続給/年齢給

● 基本給での「刺激」部分:職務給/職能給/業績給

● 諸手当での「安定」部分:家族手当/住宅手当

● 諸手当での「刺激」部分:精皆勤手当/特殊作業手当/交替手当/役職手当

従業員のモチベーションを高めるには、「刺激さえ与えていれば十分」と考えがちです。しかし、従業員は刺激だけでは強いストレスを感じるはずです。かといって安定だけでは向上心を失ってしまいます。

重要なのは、刺激と安定のバランスを上手にとることです。これは賃金だけに限らず、人事制度のあらゆる部分で共通しています。例えば、先の高齢従業員の場合には、 刺激と安定のバランスは以下となる。

● 刺激:成果主義的な賃金、継続勤務の可能性

● 安定:年功主義的な賃金、定年までの雇用保障

刺激と安定の制度をセットで導入すると、人事制度自体のボリュームが必然的に大きくなります。また、従業員の意識をできるだけ反映した仕組みを取り入れることが理想であることから、構築するまでにそれなりの時間がかかるでしょう。しかし、刺激と安定は従業員のモチベーションを高めるための両輪となるものであり、いずれも欠くことはできません。

能力・成果主義から得るもの

企業や組織は世の中の変化の中で生き残るために、いつでも人事制度の再構築を進めています。この20年くらいを見ると、再構築の方向は能力・成果主義へと向かっているようです。現時点では、能力・成果主義を導入しているのは大企業が中心で、中小規模事業者ではあまり普及していない。しかし、事実としては、特に賃金制度において能力・成果主義に注目する中小規模事業者が増えてきています。

能力・成果主義的な賃金制度が注目されている大きな理由の一つは、年齢や勤続年数といった属人的な要素ではなく、企業への貢献度によって賃金額を決定することが可能となることです。転職市場が活況な環境の中、勤続年数ではなく貢献度によって客観的に従業員を評価したいという意向はどんな規模の事業者でも強いため、今後、能力・成果主義的な賃金制度を導入するケースが増えていかざるをえないでしょう。

ただし、能力・成果主義の導入に失敗した企業が少なくないことには注意が必要です。従業員が目標達成に過度のプレッシャーを感じてしまったり、不安定な賃金に大きな不満を抱くようになると、能力・成果主義はスムーズに機能しません。そればかりか、従業員のモチベーションは低下し、大切な人材、または”人財”の能力を十分に活用することができなくなってしまうこともあります。

こうした失敗を回避するためにも、従業員の意識をしっかりと調査したうえで構築される柔軟な人事制度が求められます。

■能力・成果主義の評価体制から学ぶ

古くから日本企業で採用されてきた年功主義が、能力・成果主義へと移行する過程で、多くの失敗例や成功例が生まれています。こうした動きの中には、人事制度を構築するうえで参考となる取り組みがあります。

是非とも参考にしたいのは、能力・成果主義における従業員の評価体制です。能力・成果主義が注目された当初、いくつかの企業は「能力・成果主義」と「結果主義」を混同してしまい、運営に失敗していました。結果主義とは、文字通り最終的な結果のみを評価の対象とする考え方です。最終的な結果だけが評価される仕組みでは、従業員は強いプレッシャーとストレスを感じ、チャレンジ精神を失ってしまうことも多々あります。

こうした失敗を踏まえた現在の能力・成果主義では以下の4つをトータルに評価しています。

- 従業員の能力

- 設定された目標の難易度

- 目標達成に向けたプロセス

- 最終的な成果=結果

ここまでしなければ、能力やプロセスを客観的に測ることはできないということです。ただし、これでもすべての従業員の理解を得ることはできず、不満の対象となっているのも事実。そのため大企業ですら、より透明で公平性の高い評価制度を構築しようと努力を続けているのが現状です。

能力・成果主義を導入している大企業と従業員の関係は、雇用というよりパートナーに近く、それが故にドライであるといわれることがあります。しかし、真摯に従業員と向き合いながら評価しようとする会社の姿勢からは、これまで以上に従業員と親密な関係を感じることができます。

このような、従業員と真摯に向き合う姿勢は、人事制度を構築するうえで非常に重要であり、中小規模事業者も是非とも学びたいところです。会社が従業員と真摯に向き合う姿勢を示せば、従業員の会社への理解と信頼が深まらないはずがありません。

■中小規模事業者の人事制度

従業員のモチベーションを高める柔軟な人事制度の構築には労力と時間がかかります。しかし、従業員の意識を吸い上げやすく、フットワークの軽い中小規模の利点を活かせるのも確かです。

柔軟な人事制度がうまく機能した時、人材は中小規模事業者にとって欠かせない”人財”へと開発されていくと考えられます。中小規模事業者の新人事制度のポイントは以下の5点です。

- 従業員と真摯に向き合う姿勢を貫くこと

- 必要以上に○○主義にとらわれないこと

- 従業員の意識をしっかりと調査すること

- 柔軟に人事制度のメニューを決定すること

- 刺激と安定のバランスを上手にとること

もし、新人事制度の中で、能力・成果主義の評価の一部(目標の難易度、目標達成プロセス、最終結果)についてデジタル化することを検討する場合には、Placulの機能の一部をぜひお試しください。

[1] https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1201150_1527.html

|

データ・アプリケーション Placulマーケティングチーム |

| 経歴・実績 株式会社データ・アプリケーションは、日本を代表するEDIソフトウェアメーカーです。設立は1982年、以来EDIのリーディングカンパニーとして、企業間の取引を円滑に効率化するソリューションを提供しています。1991年からは日本の標準EDIの開発やSCM普及にも携わっており、日本のEDI/SCM発展に寄与してきました。現在は、EDI/SCM分野のみならず、企業が所有していデータの活用についてもビジネススコープを広げています。ハブとなるデータ基盤提供を始めとして、さまざまな角度から幅広く研究・分析を行っており、その提言を通じて企業のDX推進を後押ししています。 |

|